壁、天井下地。石膏ボード貼って漆喰仕上げ予定。

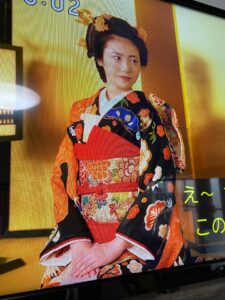

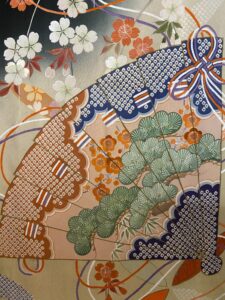

北蔵、明治の酒造り展示中。明治、大正、花嫁博物館、別館となります。南酒蔵50点展示中。こちらには、さらに100点展示予定。

現在の低温醸造室では、

梅酒の仕込み中。

こちらは、竹原産梅に、純米酒に、白砂糖、キビ砂糖を加えて仕込み。

梅酒「潤」

と、なります

こちらは、県と国で金賞に輝いた大吟醸に、倉橋産よく熟した梅に、和三盆加えて、仕込んでいます。

前回仕込んだのは、フランス展示金賞。

50リットルしか仕込みません。という事は、500ccの瓶に100本のみ。

売り切れたら、また新たに仕込みます。

美味しく飲んでいただく為には、手をかけて、売れる分だけの少量生産に、徹します。