外壁、ピンク塗り、始まりました。

先にピンクにベタ塗りし、スタッコ仕上げになります

ガンでピンクのモルタル吹付けて、コテで押さえる。今では出来る職人さんが減り、岡山から来てもらいました。

当リゾート施設は、あくまでも、手仕事にこだわります。工場で加工した、新建材を、パンパンと貼り付けるのは、私の美意識外で、温かみも無いと思います。

内部は?

C-2石膏ボード貼り終わり

建具屋は?

1部屋分建具出来た。

遅いけど、仕事は綺麗。この後ペンキ屋が、白に塗ります。工場で作ったドアに比べ、人の手にかかった温かみが、あります。

私は、職人の手仕事を愛する、古い人間ですから〜

さて、日本語学校、新校舎は?

内壁石膏ボード、全部取りました。掃除して、大工の手があいたら、縦30cmの梁を入れて、柱を飛ばします。

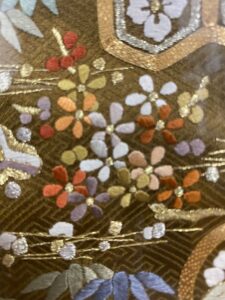

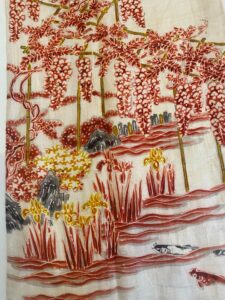

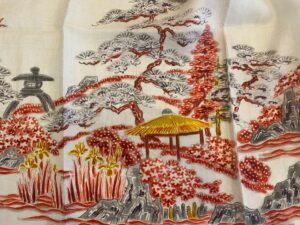

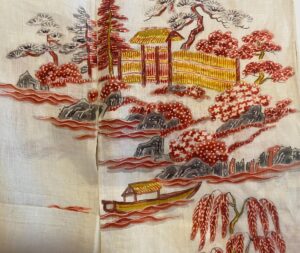

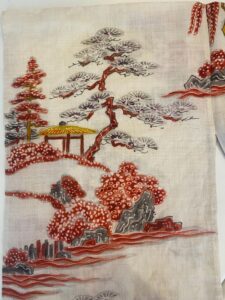

さて、林酒造着物博物館、帯の部屋続き〜

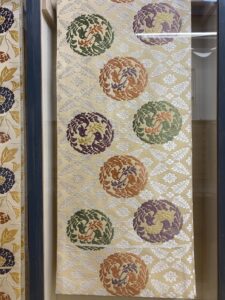

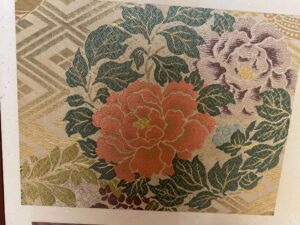

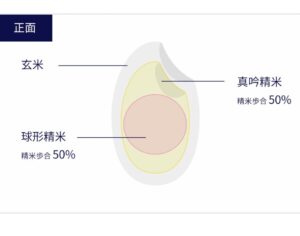

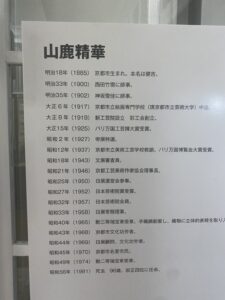

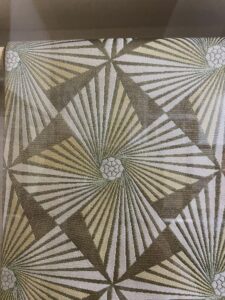

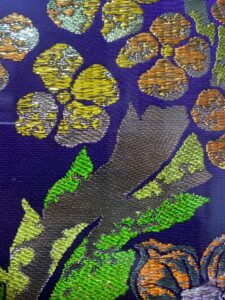

人間国宝、北村武資! 普通の錦織は、横糸で出すのに対し、経糸が前にに出るようにして模様を表現! 近くでよく見ると、その違いをなんとなく感じます。

経糸を片方の糸と絡める紗に対し、両側の糸と絡める複雑な織り方で、羅を再現したのも、北村武資です。

またいつか、それも出しますけど、どこに仕舞ったか?忘れています。

dis organized

です。

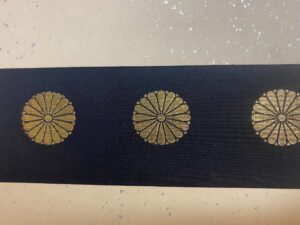

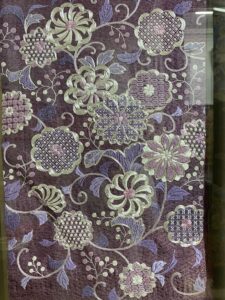

その隣

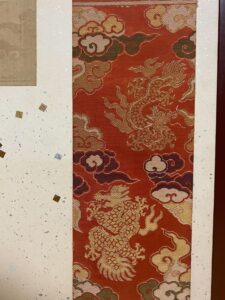

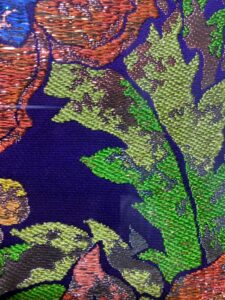

美しい華やかな帯。

素晴らしい、箔の織り込み!

龍村平蔵のお弟子さん作?

いつ? どこで? 買ったのか? 完全に忘れています。 「久保田一竹の振袖には、このくらい派手じゃないと、つりあわない」と、考えた記憶があります。

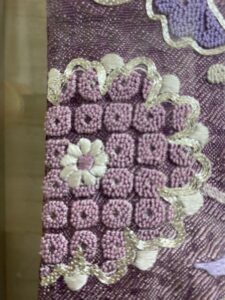

しかしやっぱり、一竹辻が花振袖には、一竹の帯?

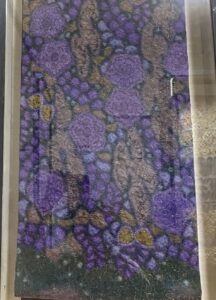

あるいは、久保田一竹氏が、一竹辻が花に合わせも良いと認めた、佐波理織?

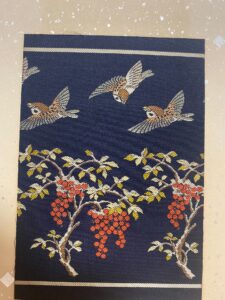

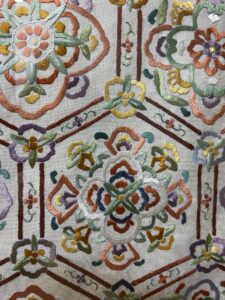

この佐波理織の帯も展示しています。一時の流行で終わるかもしれませんけど〜 しかし、これも博物館の重要な使命です。

忘れられないうちに・・・

それでなくても、インクジェットで印刷する着物が氾濫して、本物の手仕事による「手描き友禅」が1%になってしまっていますから〜

所謂ー「悪貨が良貨を駆逐する」

手作りの高級車を作っていた、英国のロールスロイス社が消え、手作りの車の素晴らしさが、過去のものとなるように〜