部屋内、ピンクシャンデリア付き

1階アプローチ、型枠外し、これからタイル貼ります。

ペンキ屋は、ロッカーの内塗り

だんじり祭、怪我人なく無事終わり

新聞にも載りましたが、ルネサンス日本語学校(RJS)の男子学生が、頑張りました。

昨年呉市市会議員選挙トップ当選の、横地議員が応援に

女子学生は振袖着て

お茶会のお運び、立席お点前は潤子社長、琴は田野原さん

お茶会も無事終わり。

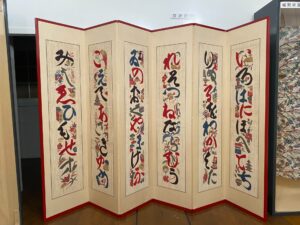

RJSは、言葉だけでなく、日本文化も教えます。

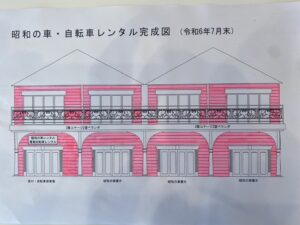

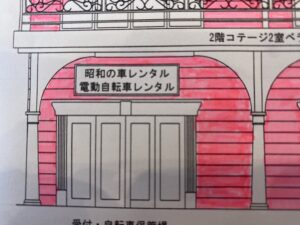

来年の学生増員に向けて、第二校舎改装中

教室は、突貫工事、31日の写真提出には間に合わせます。

RJS、今年3月卒業生、13人が上の学校進学、2人が高度人材と水産業、10人が日本語A2+介護の資格取得して残特定技能で就職と、無茶苦茶優秀です。

そしてみんな「日本と日本人が好き」と、言っています。

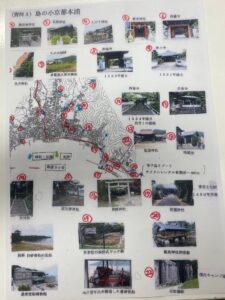

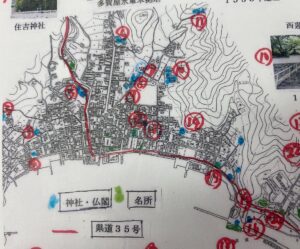

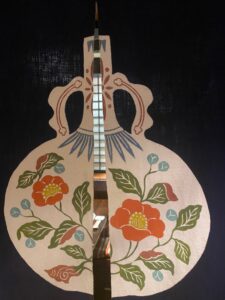

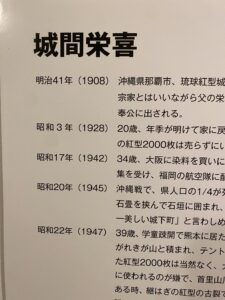

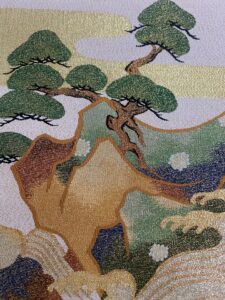

そうそう、林酒造着物博物館

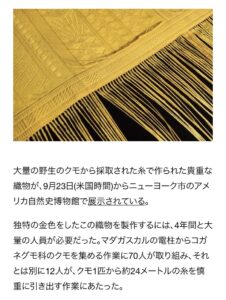

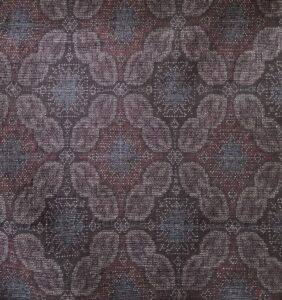

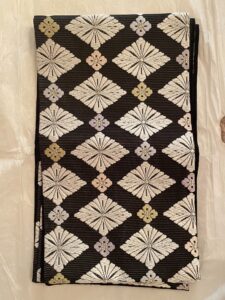

紬の部屋、今では、ロールスロイス10台分?の、結城紬3点ご紹介しましたが〜

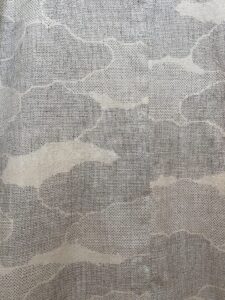

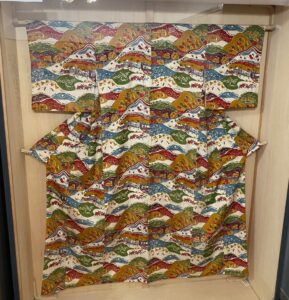

次は、上布

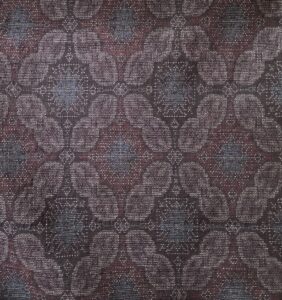

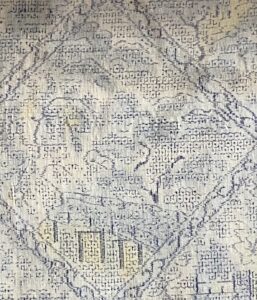

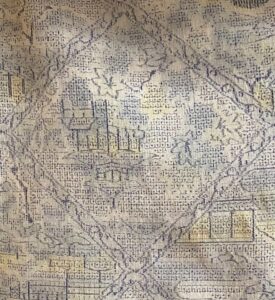

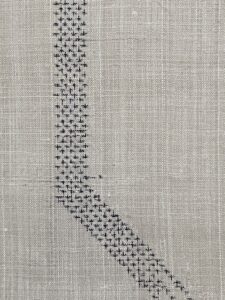

宮古上布、しかも希少な白地

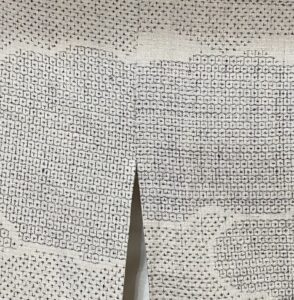

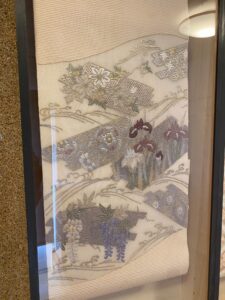

この糸の細さ、生地の薄さ

模様の精緻さ

苧麻から出来るだけ細い糸取り、ほとんど括って染め、縦横糸合わせて模様出し織る。布が出来ると、澱粉の粉かけて砧打ち、生地が蝋引きしたようになります。上質の麻か宮古上布の長襦袢の上にきると、風が吹き抜けて、裸で歩いているみたいです。汗も生地には沁みません。

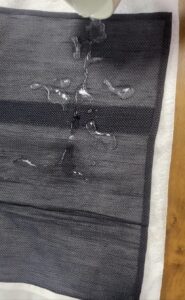

ところが〜

「宮古上布を着ると、汗で色落ちする」と、おっしゃっておられる着物評論家の方がおられるので、「人間国宝宮古上布が色落ち!??」と、びっくりして、

実験しました、

一切色落ちなし、下地家作成の最高級、宮古上布!

「色落ちする」なんて言ったら、宮古上布の作り手に、失礼です。

人間国宝と、認定されていますから〜

この間、日本で最高級の紬ばかり扱う業者さんに、細かい柄の入った宮古上布見せられました。

1千万! この位するのが、当たり前です。

潤子社長の白地の宮古上布、一流の職人が、少なくとも数年かかっています。

「本物を見る目は、本物に触れて育つ」

「本物を見ずして、物を語るべからず」