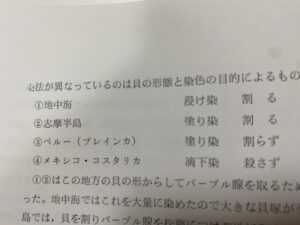

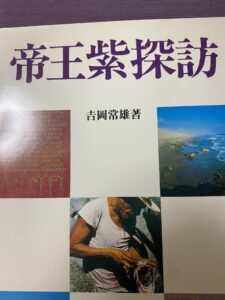

吉岡常雄氏は、京都で3代続いた染屋の次男、兄は日本画家の吉岡堅ニ氏。群馬大学染色学科卒業。戦後より染色家となり、当初はモダンアート②傾倒するが、昭和41年、51才から貝紫に関心を持つ。

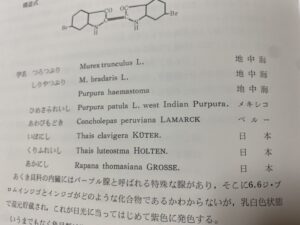

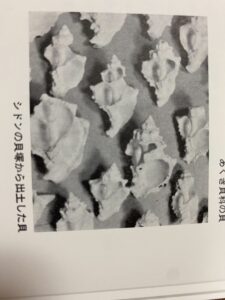

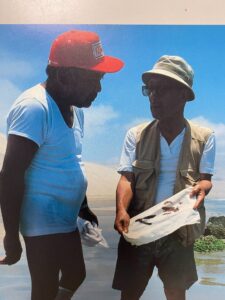

まず奄美大島のアクキ貝科ノヒロクチイガレイシから、貝紫の再現に成功。

昭和43年、ナポリ湾の貝から貝紫の再現に成功。

レバノン、昔はフェニキアで、アクキ貝科の貝塚発見。

メキシコ、ペルーでもその存在を確認。

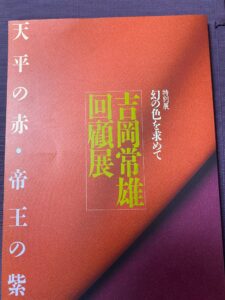

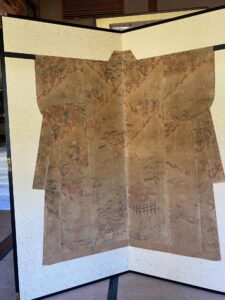

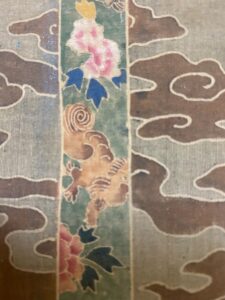

染色家としては、徹底して天然染料を採用し、正倉院、東大寺、薬師寺の古裂を再現。祇園祭り山鉾の布、辻が花染の再現も行う。

最後は、大阪芸術大学名誉教授として、生涯を閉じる。

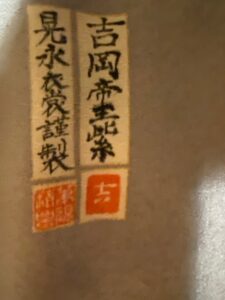

この吉岡常雄氏が、自ら三重県から取り寄せた、イボニシ貝のパープル腺から取り出した液のみで染めた、帝王紫の帯が、当時極めて高価であったのは、理解出来る。

しかし、帝王紫が話題となり、人気が出るに従い偽物も多く出る

新技術とこの記述にあるように、もう化学的に、合成されている

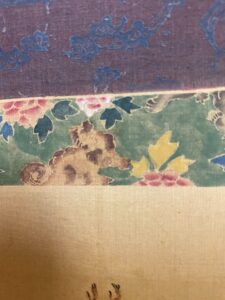

これは、吉岡常雄氏が、40年前、貝のみで染めた、本物の帝王紫です。天然染料にしては、澄んだ色です。

化学染料に比べて天然染料は、色がくすんでいるのが当たり前ですが、吉岡常雄氏、息子の5代目幸雄氏とも、鮮やかな天然染料を生み出す努力を怠多らなかった人達です。

それにいくらコストが、かかっても