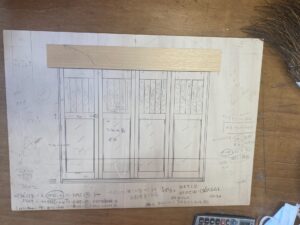

北酒蔵、新しく作った壁に棚をつけています。着物博物館にするため、機材のおく場所がいるためです。建具屋と大工の共同作業

南酒蔵は、

天井高、3m 30なので、一部中2階構造にして、段ボール箱等置く場所作ります。

ペンキ屋が、北南酒蔵間の部屋床を、レンガ色に塗りました。

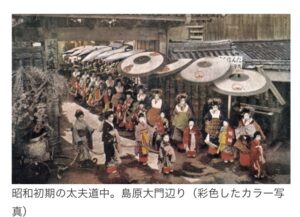

灘で勉強して帰った三浦仙三郎は、清潔な環境で酒造りをする必要性に、気付壁を漆喰塗り、床をレンガ敷きにしたわけです。

従って、明治大正花嫁衣装博物館、第二展示室床は、レンガ敷となります。

腐造に悩んだ三浦仙三郎、こうして蔵を清潔な環境にしても、なお腐造を出してしまいます。映画でそのシーンをここで撮りました。

さて、何故でしょう?

この答えは、このブログの最後に〜

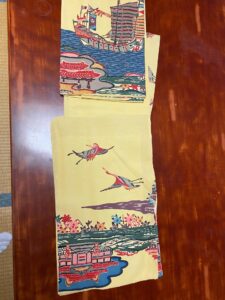

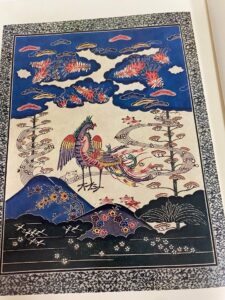

さて、着物博物館展示着物14

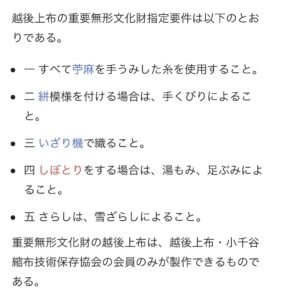

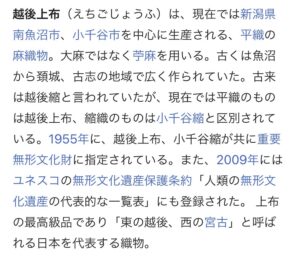

前回、越後上布だったので、

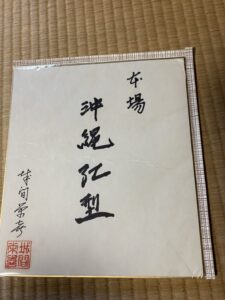

宮古上布

白地

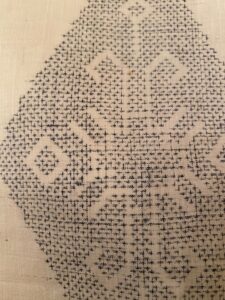

白地に柄が織り込まれていると、いう事は、染める時、殆ど糸は括られていると、いう事。

下の柄が透けているくらい、薄い!

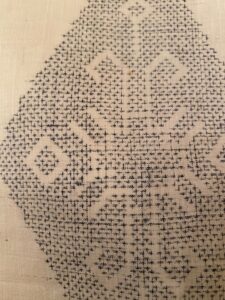

越後上布は、「ある植物の花茎」と、前回言いましたが、宮古上布は、正真正銘の、苧麻の繊維。1m位の茎の1番いい所を手でさき、繋ぐ。繋ぎ目がスムーズになるように繋ぐのが至難の業、これは、越後上布、芭蕉布も同じ。芭蕉布の、平敏子の糸取りを見た評論家が「神業!」と、思わず唸ったと、前々回書きました。昨年、平敏子氏は101才で亡くなりましたが、後にも先にも、これ以上の糸を取れる人はいないし、現れないと、言われています。

前回のと違う、平敏子氏の芭蕉布、前回のは2色ですけど、これは3色。指が透ける細さと、均一さ! 平敏子氏しか出来ません。

宮古上布、普通でも糸取りに半年。この細さと均一さとなると、最高の職人でも、2〜3年かかります。この模様出す為の括り染めに、最高の職人でも5〜6年かかります。

従って、売値は2000万以上と、なります。

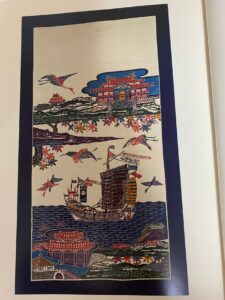

男物宮古上布。この紺地が普通。

この糸の細さと、生地に薄さ。100年まえのもの。晃永衣装のお祖父さんか着用してた。下に、麻の長襦袢つけて着ると、風が通り、裸で歩いているみたいです。

おまけに蝋引きされてるので、汗も滲みません。

こんな43年前に亡くなった、S氏作。これ以上細い糸取れる人は、それ以後現れていません

江戸縮緬といい、紅花染長襦袢の薄い生地といい、昔の日本人の手仕事は凄い?

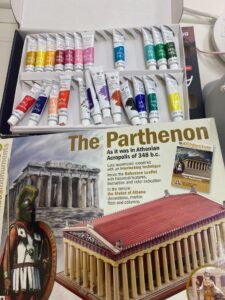

秘書が、パルテノン神殿プラモデルに、挑戦!

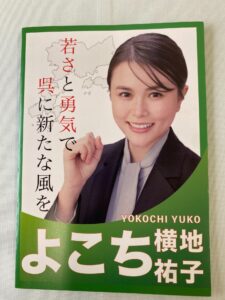

元々、週2回此処に来ていた、横地氏が「私がやりたい!」と、言ってたやつ

しかし、横地氏は呉市市会議員でトップ当選し、忙しくてできなくなりました。

そこで、若い秘書が始めたわけです。

今日、半日でここまで。なかなか器用ですね。さすが、デザインの専門学校でてるだけのことは、あります。

しかし、これも、サクラダファミリアです。

さて、今日の長いブログに付き合って頂き、ありがとうございました。

三浦仙三郎が、蔵を漆喰壁、レンガ敷き床にして、清潔な環境にしても、作った酒が、腐った訳………

それは、灘の地下水は、ミネラル分の多い、硬水。広島の水は、それが少ない軟水だからです。ミネラル分が少ないと、雑菌が繁殖しやすい。

ある科学者の講演を聞いて、それを知った三浦仙三郎は、自分で工夫して「軟水醸造法」を見つけます。

明治40年。日本で初めての全日本清酒品評会が、開かれる事になった時、全国の人は、当然「灘の酒が上位を占めるだろう」と、思っていました。

しかし、蓋を開けてみると、竹原藤井酒造の「龍勢」が一位、

倉橋町我が林酒造の「三谷春」が二位、と、広島の酒が上位を占めました。

当林酒造では、100年以上変わらぬやり方で酒造りし、今年は、三谷春大吟醸が、県で一位、国で金賞。その大吟醸と、倉橋産完熟梅、和三盆が使った梅酒がフランスで金賞となりました。