大工は右の、昭和の車博物館の天井根太。ここは、トヨタ館予定。ちなみに、左側は、マツダ館。いずれも、昭和40年代前半の車達です

林酒造、北南酒蔵間。

左官が漆喰塗り。

北蔵、酒造部と博物館の仕切壁。所謂、漆喰大壁です。左官さん、いい仕事しています。

建具屋の作った吊り戸、90年前のと、同じ様式

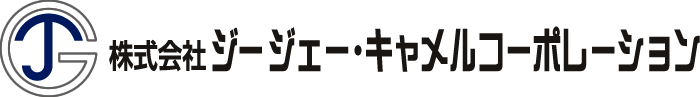

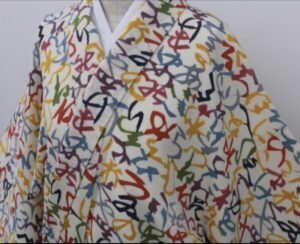

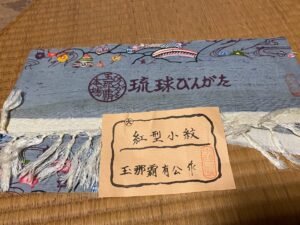

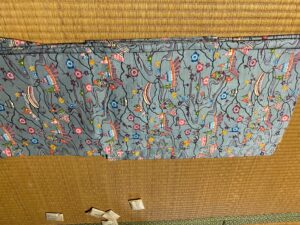

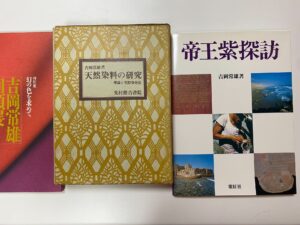

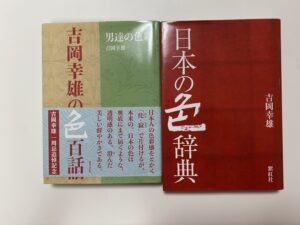

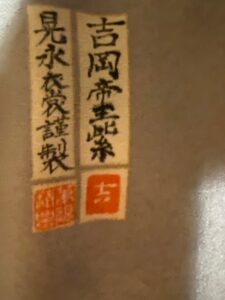

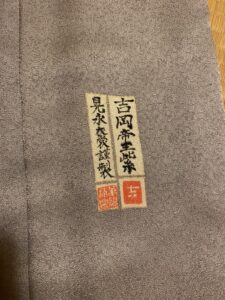

さて、着物博物館展示シリーズ12

人間国宝、平敏子、芭蕉布

1921 沖縄県国頭郡大宜味村喜如嘉出身

1944 沖縄県勤労女子挺身隊に参加、岡山県倉敷市の航空機工場勤め

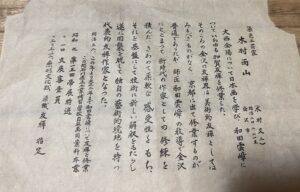

1945 沖縄文化に造詣深い、倉紡社長、大原総一郎(大原美術館創始者)が、沖縄の織物文化を残す事を思い「織物勉強会」発足させ、それに参加。種々の織物の指導は、外村吉之助から受ける。

1946 大原総一郎から、「沖縄の織物文化を守り育てて欲しい」と言われ、沖縄に帰る

1947 喜如嘉では、マラリアを媒介する蚊の発生源と、芭蕉畑がアメリカ軍に切り倒されていたが、山に自生している芭蕉から繊維をとって、細々と芭蕉布が織られていた。

従来の布だけでは、生活に困窮するので、アメリカ軍関係者用に、テーブルセンターや、ランチオンマットなどに用途を広げ、デザインも工夫した。

軍関係者の間で、上質の織物として、徐々に有名となる。

1950〜60金銭的に、最も苦労「喜如嘉芭蕉布工業組合」設立

1973 女性で2人目の「現代の名工」に、選ばれる

2000 重要無形文化財「芭蕉布」保持者:人間国宝に、認定

1965 沖縄タイムス文化賞を受賞した時、大宜味村の有志が、記念品の贈呈に何が欲しいか?平敏子氏に聞いたところ

「心を映す鏡が欲しい」

と答え、その鏡は自宅の玄関に飾られ、敏子氏は、毎朝この鏡に向かい

「今日も嘘偽りのない仕事をさせてください」と誓うそうです。

2022年9月、自宅で亡くなっているのを発見される。101才

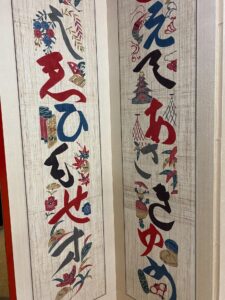

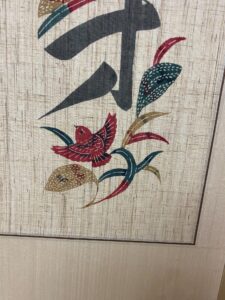

芭蕉の繊維を手作業で1本1本ほぐしてつなぎ、手で捻を入れながら糸にする。そして、この細さ‼︎

これを見た、ある評論家が、「神業‼︎」と、感激。

先に紹介した、6色200亀甲の、この結城紬の糸に、負けない、神業です

紅型に、芭蕉布、素晴らしい、沖縄文化です。しかも、全土焼け野原から、復興したものです。

沖縄人の心意気を味わいましょう